遗音沧海如能会 便是千秋共此时 ——记南开大学讲席教授叶嘉莹

人物简介:

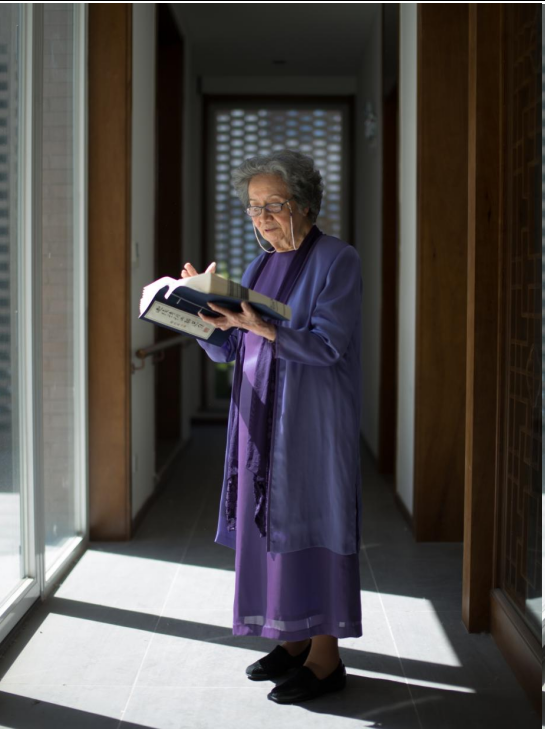

叶嘉莹,1924年生于北京,1945年毕业于北京辅仁大学国文系,1954年起在台湾大学任教,并先后兼任台湾淡江大学及辅仁大学教职,1966年赴美,在哈佛大学、密西根州立大学任访问学者或客座教授,1968年返台。1969年迁居加拿大温哥华,任不列颠哥伦比亚大学终身教授,1991年被授予“加拿大皇家学会院士”称号,是加拿大皇家学会有史以来唯一的中国古典文学院士。2012年被聘为中央文史研究馆馆员,后转聘为资深馆员。2002年、2015年先后被香港岭南大学、加拿大阿尔伯塔大学授予荣誉博士学位。

叶嘉莹始终心系祖国,自1979年开始,叶嘉莹每年都利用假期回中国大陆讲学,曾先后应邀在北京大学、南开大学、北京师范大学、南京大学、四川大学等数十所国内院校讲学,并受聘为客座教授或名誉教授。叶嘉莹与南开大学的结缘,始于1979年第一次回国讲学之时。1993年初,在南开大学创立中国文学比较研究所(后更名为“中华诗教与古典文化研究所”),并任所长。

叶嘉莹融深厚的国学根底、精湛的西学修养与深刻的生命体验为一体,构建了以“兴发感动”为核心的、特色鲜明的诗学体系,在弘扬传统与文明互鉴中作出了独特的巨大贡献,同时实现了诗学探索与人生修行的交融。数十年来,她始终坚持弘扬中华诗词教育传统、传承中华优秀传统文化,为中国古典文学的研究、传承和发展作出了不可磨灭的贡献,出版有Studies in Chinese Poetry、《杜甫秋兴八首集说》《王国维及其文学批评》《迦陵论词丛稿》《迦陵论诗丛稿》等数十种著作。她曾先后荣获“中华诗词终身成就奖”、2015-2016年度“影响世界华人大奖”终身成就奖、“改革开放四十周年最具影响力的外国专家”、2019年度“中国政府友谊奖”、“感动中国2020年度人物”、第六届世界中国学贡献奖、南开大学授予教育教学终身成就奖等数十项奖项和荣誉称号。

叶嘉莹以她所挚爱的中国古典诗词研究为自己的终身事业,在数十年教学生涯中培养了大批中国古典文学研究人才。她几乎捐献了个人的全部财产,设立了“叶氏驼庵奖学金”“永言学术基金”“迦陵基金”,以推动中国古典文学的研究与传承发展事业。

叶嘉莹一生致力于弘扬中华诗词教育传统、传承中华优秀传统文化。她以中华传统文化的深刻理解和独到见解,使无数人得以领略到诗词之美;在数十年教学生涯中培养了大批中国古典文学研究人才,为诗词传承孕育“火种”;捐献几乎个人的全部财产以推动中国古典文学的研究与传承发展事业;以其深厚的学养和高尚的人格,成为连接古今、沟通中外的文化使者。

叶嘉莹先生

“我就是一名教师”

在诗人、学者、教师三重身份中,叶嘉莹最看重自己的教师身份,她曾自谦地说:“在创作的道路上,我未能成为一个很好的诗人,在研究的道路上,我也未能成为一个很好的学者,那是因为我在这两条道路上,也都未能做出全心的投入。至于在教学的道路上,则我纵然未能成为一个很好的教师,但我确实为教学的工作,投注了我大部分的生命。”质朴的坦言背后,是她对教育的一片丹心。

叶嘉莹似乎天生就会讲课。20世纪40年代,她刚从辅仁大学毕业到北京一所中学教书,因讲课生动而颇受学生欢迎,又被两所中学请去兼课。当时,她一人同时教三所学校五个班级的课程。20世纪50年代,她在台湾大学任教,因为课讲得好,被淡江大学、台湾辅仁大学等抢着开课,她还在广播电台讲大学国文,在电视台讲古诗。后来,她辗转到加拿大不列颠哥伦比亚大学任教,需要用英文讲解中国古典诗词,由于英文不熟,她每天都要查着词典,将授课内容翻译成英文,备课到深夜,但依旧吸引了不少学生对中国诗词的兴趣。

迁居加拿大后,她曾写下“渐看飞鸟归巢尽,谁与安排去住心”的诗句,始终期待着能够回到祖国讲授古典诗词。1977年回国探亲时,当她在火车上看到有年轻人捧读《唐诗三百首》,心中有说不尽的欢喜,“本来以为,我平生学的这点东西,是没办法报效祖国了。看到这种情景,我想我还可以回国教书”,便毅然决然回国教书。1979年,获批回国后,她每年利用不列颠哥伦比亚大学的假期回国讲学,坚持不收取任何报酬,连机票费用都自行承担,数十年如一日,将时间与精力投入于古典诗词的传承。一位学生至今难忘送别时的场景:有一次他们几个人送老师到机场,她讲学结束要飞回加拿大。进入登机口后,她一个人拎着那么大一个包,身影孤独。然而,就这样,她在中国大陆、中国台湾、加拿大三地奔波了数十年。

1999年叶嘉莹先生在南开大学与研究生讨论

叶嘉莹在南开大学讲学时,学生们听到不肯下课,能容纳300人的阶梯教室里座无虚席,讲台旁、教室门口、窗边也都挤满了慕名而来的学生,甚至有人用萝卜刻假章伪造“听课证”。南开大学教授陈洪当时还在读中文系研究生,他形容叶嘉莹的到来如“一阵清风”,令人耳目一新。叶嘉莹作了一首绝句纪念当时的场面,“白昼谈诗夜讲词,诸生与我共成痴”,老师授课涵咏自得,学生如痴如醉。

回国任教四十多年,从天津到北京、上海、新疆,从大学到中小学、幼儿园,从学生到企业家、政府官员、社会公众,她对于诗词教学的初心始终不改。耄耋之年的她依旧坚持讲课,每次必然坚持站立。讲起古典诗词,这位素衣华发的老人便焕发出异样的青春,“南开新生入学时,叶嘉莹要给新生做一个讲座。讲座前,我们觉得叶嘉莹近来身体不太好,看起来没什么力气,但她一上讲台,整个人好像忽然就有了力气,连讲两个钟头,而且是站着讲,讲到兴奋处,声情激壮。”有一次,年逾九旬的叶嘉莹一连讲了两个多小时课,南开大学教授陈洪递了一个条子,希望她休息一下,“她看看我,没理,接着讲,要把问题给讲完。我中间两次提醒,感觉她都有点不高兴了。最后从上午讲到下午一点多,你说这是什么样的热情?”

叶嘉莹的学生黄晓丹,在成为老师后,在教书过程中不断理解着叶嘉莹,她曾谈到叶嘉莹作为老师的“了不起的地方”,便在于“因为她是个很负责任的老师。她的乐趣是把自己有感觉、能激发自己的东西让学生也能听得懂、感受到。以这样的标准,在与活生生的人交流的教学实践中,长期积累下来,她自然会变成现在的样子。”

叶嘉莹一生致力于弘扬中华诗教,将全部的生命精力投注于诗词传承,她以自身的生命诠释着何为“大先生”。她以对诗词的热爱、传承文化的高度责任感与使命,传播知识、思想和真理,塑造灵魂、生命和人,是塑造学生品格、品行、品味的真正“大先生”。南开大学教授张静曾说“有很多人只是看了叶嘉莹讲座的视频或者文章,就感觉和她在感情上很亲近。她对我们的感召力不仅仅来自一个学者、诗人、教师,还源自她身上散发出的文化智慧,与传统割不断的血缘关系。”

“我平生志意,就是要把美好的诗词传给下一代人”

有人曾问叶嘉莹:人生最大的困难是什么?她说:“是找到自己作为一个人的真正的意义和价值。”而对于她来说,传承中国古典诗词,将人接引到诗词的美好世界中,是她毕生追求的理想志意。她曾说:“我虽然平生经历了离乱和苦难,但个人的遭遇微不足道,而古代伟大的诗人,他们表现在作品中的人格品行和理想志意,是尘世中的光明,我希望能把这光明代代不绝地传下去。”

叶嘉莹曾在诗词中多次表达她想要传承古典诗词的理想,年少的诗句成了她一生立身处世的理念,“入世已拼愁似海,逃禅不借隐为名”,她不避现实的困厄,积极入世,守护文化命脉;“书生报国成何计,难忘诗骚李杜魂”,即使身处他乡,也始终心系诗词传承;“莲实有心应不死,人生易老梦偏痴,千春犹待发华滋”,更寄寓了她对古典诗词的执着追求。

叶嘉莹更以亲身之实践传承着中国古典诗词,从几十年如一日讲学授课,培养大批文学人才,到呕心沥血撰写数十部专著,阐释中华诗词之美,再到捐献几乎个人的全部财产,年逾九旬依旧奔走各地宣传普及传统吟诵,她将毕生精力致力于古典诗词的传承。当媒体争相报道她捐赠“迦陵基金”时,她说,相较于这笔钱,她更看重的是1979年回国教书的选择,“那时候,我决志奉献的是我的时间、我的精力、我的才华、我的生命,乃至我的一切。所以如果跟1979年我志愿自费回国教书比较起来,现在我把自己身后用不到的钱捐出来,又算得了什么呢?”

任教近八十年,叶嘉莹对于诗词教学的初心始终不改,她说:“我留下的这一点海上遗音,也许将来有一个人会听到,会感动。现在的人都不接受,也没关系。反正我就是留下来,就这样。”她以南开为“据点”,各处讲学,从学生到企业家、科研人员、社会公众,她走出校园,实现了真正的有教无类。南开大学教授沈立岩这样评价道:“孔子颠沛四方,为的是传道。叶先生一生中也是奔走四方,为的也是传播中华文化之道。她之所以能够历尽磨难而屹立不倒,是因为有几千年中华文化强大的精神支柱。而且叶先生之所以可贵,就在于她不是偶一为之,而是用自己毕生的心血和生命在做这件事。”

除了日常的讲学,叶嘉莹积极促进古典诗词的传承,亲自为孩子们吟诵诗词、编选诗词集。20世纪90年代中期,叶嘉莹曾呼吁在幼儿园开设“古诗唱游”课,最终促成了赵朴初、张志公、叶至善、夏衍、冰心、曹禺、吴冷西、陈荒煤、启功九位先生联名签署政协提案《建立幼年古典学校的紧急呼吁》,产生广泛社会影响。同时,叶嘉莹与田师善先生合作编著《与古诗交朋友》,其中收录了由叶嘉莹亲自读诵的导言和吟诵示例。此外,叶嘉莹还应电视台邀请,录制过儿童学古诗的课程。2010年,叶先生主持申报了国家社会科学基金重大项目“中华吟诵的抢救、整理与研究”和教育部人文社会科学研究项目“中国古典文学中的吟诵传统”,通过大规模调研和音像资料整理,留下了重要的文化记忆,还亲自参与吟诵教学活动,将之录制整理出版。在叶先生的积极倡导下,古典诗词吟诵教学正在幼儿园和小学逐步推广。2015年,叶嘉莹又精心选择了最能代表古典诗词创作水平且适合儿童理解能力和学习兴趣的作品,亲自审定注释并录制音频课程,即《给孩子的古诗词》。

2011年11月9日在清华大学讲“我心中的诗词家国”(现场听讲者有物理学诺贝尔奖获得者杨振宁先生,中国工程院院士王玉明先生等人)

在叶嘉莹看来,诗词传承要走向大众,深入城市乡村,将传承的种子撒播在广阔的中华大地上。她亲自参与指导中华诗教的传承。2022年,叶嘉莹团队把课堂搬到线上,在抖音发起由23名学者讲解的“短视频版《唐诗三百首》”,目前已累计播放超5亿次。2023年10月,南开大学牵头召开了中华诗教国际学术研讨会。当时,叶嘉莹已经住院治疗很长时间,但是她不顾大家劝阻,坚持到会场跟大家见面,并且发表了令人难忘的讲话。她不仅回应了诗友们对她的关切,更表明了她对中华诗教的热爱和深情。在这次研讨会上,中华诗教传承计划正式启动,计划以叶嘉莹的中华诗教理念为依托,着力发挥南开大学的资源优势,努力凝聚学术研究、诗词教学、服务学习、社会实践等合力,以赓续中华文脉,推动中华诗教的当代发展和国际化传播。

2023年10月15日,叶嘉莹先生出席中华诗教国际学术研讨会

“我想在世界文化之大坐标下,定位中国传统诗学”

叶嘉莹持之以恒地推动中华优秀传统文化走向世界,让诗词架起文明交流互鉴的桥梁。“我想在世界文化之大坐标下,定位中国传统诗学。”叶嘉莹说。

面对文化差异,她将自身详尽真切的阅读感受和理解诗词的路径清晰地传达给国外学生,培养了一批具有国际影响力的学者。自20世纪60年代起,叶嘉莹在哈佛大学、加拿大不列颠哥伦比亚大学等地持续教授中国古典诗词,“掰开了、揉碎了”地向学生讲解中国古典诗词,传达出诗词中的“兴发感动”的力量,为欧美汉学研究者打开了一扇了解中国古典文学的窗口。她在加拿大不列颠哥伦比亚大学亚洲研究系开设的“中国诗歌史”课程,选课学生从最初的屈指可数增长到后来的六七十人,还有很多学生不为学分来旁听。据该校亚洲研究系中文教学部负责人介绍,由于叶嘉莹打下的良好基础,如今唐诗课程每学年都有三四百人选修。

叶嘉莹对中西文化有着深刻的体认和纳海之度。面对西方的理论强势,叶嘉莹有着清醒的认知,“他们对于中国的文学批评有一个很强烈的成见,觉得中国总是以作品的内容是否合乎道德为衡量作品的标准。一个人的思想正确、感情合乎道德,不一定能写出一首合乎诗歌美学标准的作品。”并坚守中国古典文学的价值,认为“在中国文学的历史中,许多伟大的诗人如屈原、陶渊明、李白、杜甫、苏东坡、辛稼轩……他们的诗词作品中具有一种热诚真挚的兴发感动之力量,这种力量体现了他们的胸襟、意志、修养、人格等精神品质,这是中国文化中最宝贵的精神遗产”。

同时,她对中西文论兼收并蓄,有海纳百川之襟怀,引入西方文论补足中国传统文论。有学者这样评价她,“她以宽正、持中、平和的学术风格,推动中国学术在古今、中西维度上融合,不断给予后继学者启发与深思。”她并未将西方理论嵌套在诗词上,也不是用理论直接解释作品,而是意在征引以分析见长的西方文论概念向学生和读者传达自己对作品微妙的感受,以补传统文论概念(如“格韵高古”“文体超妙”)过于笼统宏观之不足。她以诗词的“兴发感动”沟通中西文化,使古典诗词跨越时代、地域的局限而被更多人所知,亦以更全面系统的力量为分析中国诗词提供新的路径。

2014年以来,南开大学多次主办中华诗教国际学术研讨会。2023年10月的研讨会上,来自美国、加拿大、日本与中国的200余位专家学者齐聚一堂,共话“中华诗教”的理论、历史与实践,以学术研讨交流的方式向叶嘉莹致敬。

叶嘉莹还为中华诗词在海外传播的正本清源不遗余力。她曾写过一篇文章《中国旧诗的传统:为现代批评风气下旧诗传统所面临的危机进一言》,列举了把西方文艺理论生搬硬套进古典诗歌中产生的各种误读。文中提出“要养成对中国旧诗正确的鉴赏能力,必须从正统源流入手”,反对没有历史根据的联想与结论。

2024年1月拍摄的叶嘉莹先生

从城市到乡村,从国内到海外,如今,中华诗词越传越远。自2019年以来,由教育部和国家语委联合主办的“‘迦陵杯·诗教中国’诗词讲解大赛”已连续成功举办了5届,已有数十万大、中、小学语文教师及在校大学生(包括留学生)参赛。

“不管是当面听讲的,或者是看我书的人,如果有一个人的人心不死……我会等待,有没有留下一个莲子会开出花来呢?”叶嘉莹工作、生活过的迦陵学舍旁,一棵玉兰树已长出新芽。她在全世界种下的诗词教育的种子,亦在不断落地生根、开花结果。“遗音沧海如能会,便是千秋共此时”,中国古典诗词正在世纪长河中,交织出跨越时空的传承图谱。